Michael Cunningham ist mit „Die Stunden“ ein literarischer Weltstar geworden. Sein neuer Roman „In die Nacht hinein“ ist eine großartige Variation auf „Der Tod in Venedig“. Mit Paul Schulz sprach Cunningham für ICH WEISS WAS ICH TU über Besessenheit, Schönheit und darüber, warum er seit 25 Jahren immer wieder über HIV-positive Männer schreibt

Michael, „In die Nacht hinein“ erzählt davon, wie ein New Yorker Gallerist sich auf die Suche nach echter Schönheit in seinem Leben macht und sich dabei in den jüngeren Bruder seiner Frau verliebt. Warum haben Sie das Buch in der Kunstszene von New York angesiedelt?

Es ist immer schwierig für mich, zu sagen, warum ich ein Buch auf eine bestimmte Art geschrieben habe. Es ist so: Eine Idee steigt an die Oberfläche meines Bewusstseins und wenn sie da nach ein paar Monaten immer noch herum schwimmt, beginne ich mal damit, sie aufzuschreiben. Dann mache ich einfach weiter. Wie genau das funktioniert, ist auch für mich ein Geheimnis. Ich bekomme ein Paket von der Muse, mach es auf, und da ist es dann, das Buch.

Und da war auch das Thema Schönheit drin?

Suchen wir denn nicht alle danach? Na gut, einige Leute tun das nicht, aber für die interessiere ich mich nicht so. Meine Geschichte über die Suche nach Schönheit sollte in der New Yorker Kunstszene spielen, weil Schönheit hier als etwas Kitschiges und Sentimentales wahrgenommen wird. Ich wollte einen Hauptcharakter haben, der auch so ein gespaltenes Verhältnis zu moderner Kunst hat wie ich.

Bevor Sie anfingen zu schreiben, wollten Sie auch mal Maler werden. Haben Sie beim Schreiben von „In die Nacht hinein“ irgendetwas darüber gelernt, warum das nicht geklappt hat?

Ich habe mit dem Malen aus dem einfachsten und einzig logischen Grund aufgehört: Mir wurde klar, das ich nicht genügend Talent habe. Mich zog’s zum Schreiben und auch wenn ich nicht wusste, ob mein Talent als Autor größer sein würde, fühlte sich der Prozess des Schreibens anders und besser an als die Arbeit an der Staffelei. Beim Malen ließ ich mich relativ schnell entmutigen, schmiss ein Bild weg und fing ein neues an, nur um wieder den Mut zu verlieren. Das passierte mir als junger Schriftsteller nicht. Und ich finde es immer noch unendlich faszinierend, aus nichts weiter als weißem Papier und Tinte ein ganzes Leben zu erschaffen. Manchmal glaube ich, dass das, was wir als „Talent“ bezeichnen, nur die geistige Veranlagung dazu ist, eine bestimmte Sache wie besessen einfach immer weiter zu versuchen.

Wie dürfen wir uns vor diesem Hintergrund Ihren Arbeitsalltag vorstellen?

Auch ich habe als Autor meine guten und meine schlechten Tage, habe mir aber schon seit Langem nicht mehr die Frage gestellt, wie und ob es funktioniert. Meine Beziehung zum Schreiben ist ansatzweise autistisch: Ich sitze einfach am Schreibtisch und sitze da und sitze da und sitze da. Und schreibe wieder und wieder und wieder denselben Satz, solange, bis er sich richtig anfühlt. Ich glaube nicht, dass man ohne diese geheimnisvolle Hingabe an das eigene Tun Schriftsteller – oder irgendeine andere Art von Künstler – sein kann.

„In die Nacht hinein“ spielt wie viele ihrer anderen Werke mit Motiven einer literarischen Vorlage. Dieses Mal ist es „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann. Sie haben die Novelle mal „meine liebste Liebesgeschichte“ genannt. Warum ist sie das?

Ich liebe „Der Tod in Venedig“ aus einer ganzen Reihe von Gründen, unter anderem weil es gleichzeitig eine Romanze und eine Anti-Romanze ist. Aschenbach ist gleichzeitig in den ganz körperlichen Tadzio verliebt und in die reine Idee von Schönheit, die Tadzio für ihn repräsentiert. Er ist besessen, ein bisschen irre und tief wahrhaftig, genau wie die Liebe selbst.

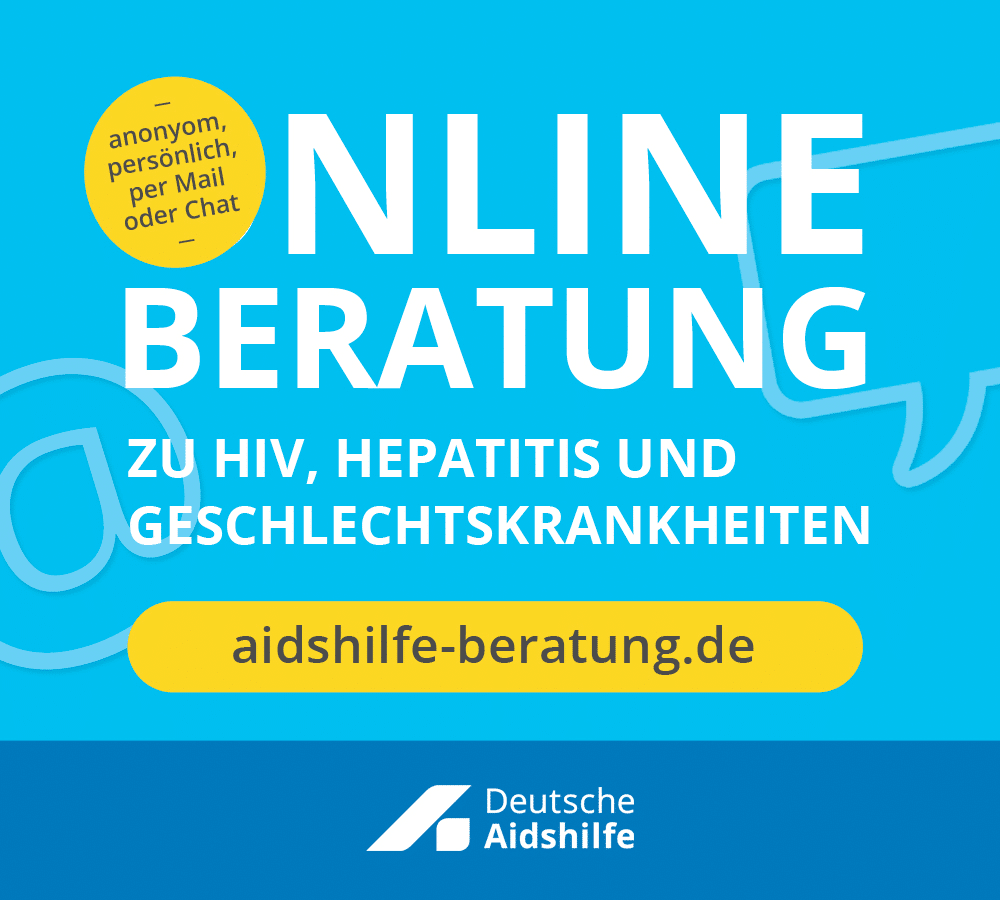

In jedem ihrer Romane gibt es HIV-positive Charaktere, im neuen ist es der tote Bruder der männlichen Hauptfigur. Das Leben für HIV-Positive hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Schreiben Sie deswegen heute anders darüber als in „Ein Zuhause am Ende der Welt“ oder „Die Stunden“?

Als schwuler Mann und Überlebender der Aids-Epedimie der 80er und 90er Jahre beschäftige ich mich immer wieder mit diesem Thema, fast gegen meinen Willen. Es geht mir da vielleicht wie jemandem, der aus einem Krieg wieder nach Hause kommt. Schriftsteller die an einem Krieg teilgenommen haben, scheinen sich von dieser Erfahrung in ihrem Werk nicht wirklich lösen zu können und ich komme eben von Aids nicht los. Ich bemühe mich aber auch nicht besonders darum. Denn auch wenn ich Romane nicht für das praktischste Transportmittel für den Wunsch nach gesellschaftlichen Veränderungen halte, finde ich es doch sehr wichtig, daran zu erinnern, dass die AIDS-Krise nicht vorbei ist.

Wie sehen Sie die denn die aktuelle Situation?

Bei uns in den Staaten ist HIV inzwischen für weiße Männer, die sich die Medikamente leisten können, ganz gut in den Griff zu kriegen. Für Schwarze oder Latinos sieht das völlig anders aus. Das Virus zerstört Afrika. Und es gibt einen Anstieg der Infektionszahlen unter jungen Schwulen. Wir sollten uns nicht einbilden, wir hätten das Ende der Epidemie erreicht, bloß weil eine relativ kleine Gruppe wohlhabender Männer nicht mehr so verrecken muss wie früher.

Sie mögen es nicht besonders, wenn man sie einen „schwulen Schriftsteller“ nennt. Warum?

Es stört mich nicht wirklich, wenn Sie mich so nennen, ich bin ja ein schwuler Schriftsteller. Ich will nur nicht, dass das die HAUPTSACHE ist, und man mich so in eine Nische drängt. Ich bin ein schwuler Autor, und ein männlicher Autor, ein weißer Autor und ein amerikanischer Autor, was alles gleich relevant für das ist, was ich schreibe. Als Autor kann man nur über die Welt schreiben, die man kennt. Und die Welt gibt sich dir auf eine bestimmte Art zu erkennen, wenn du ein schwuler, weißer, männlicher Amerikaner bist. Einen guten Schriftsteller erkennt man aber daran, dass er gleichzeitig in der Lage ist, diese spezielle Sicht auf die Welt zu benutzen und zu überwinden, daran, dass er die größte und vielfältigste Welt beschreibt, die er beschreiben kann. Ich möchte, dass meine Homosexualität mich als Autor nicht definiert. Mein Weißsein, mein Mannsein und meine amerikanische Herkunft beschäftigen Leute nicht so sehr wie mein Schwulsein. Das erscheint mir nicht angebracht.

Michael Cunningham: „In die Nacht hinein“, Luchterhand, 320 Seiten, 19,99 Euro