Illustration: Sofía Peláez

Safe oder Safer Spaces?

Der Begriff „Safe Spaces“ („sichere Räume“ im Englischen) bezieht sich auf zumeist physische Orte, die frei von Vorurteilen und jeglicher Form von Diskriminierung sind. Historisch gesehen ist die Entstehung dieses Konzepts in den 1960ern unmittelbar mit der Geschichte des Feminismus (genauer gesagt, seiner zweiten Welle) sowie der Geschichte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und trans* Menschen verbunden. Heutzutage wird der Begriff auch für Räume verwendet, in denen andere Formen der Benachteiligung oder Herabsetzung wie Rassismus oder Ableismus keinen Platz haben sollen.

Das Sicherheitsversprechen, das in diesem Wort steckt, ist jedoch illusorisch. Weder in der Geschichte noch in der Gegenwart gab es Räume, die für ihre Nutzer*innen absolut sicher oder von bestimmten Ausschluss- oder Stereotypisierungsmechanismen befreit waren. Aus diesem Grund wird heute eher die Form „Safer Spaces“ benutzt, um die Anerkennung dieser Tatsache und das aktive Bemühen, fortbestehenden Diskriminierungsformen entgegenzuwirken, zu unterstreichen. Im Folgenden werden sowohl historische als auch aktuelle Auseinandersetzungen um queere Schutzräume in Deutschland sowie mögliche Lösungsansätze für diese Probleme aufgeführt.

„Manchmal glaubt man, die Hölle hat allen Insassen Urlaub erteilt“: Umstrittene Räume in der Weimarer Republik

Auch wenn es die ersten queeren Lokale und Feiern bereits Ende des neunzehnten Jahrhunderts gab – Karl Heinrich Ulrichs berichtete schon in den 1860ern von sogenannten „Urningsbällen“ oder später „Transvestitenbällen“ – erlebten sie in der Weimarer Republik im Zuge der Demokratisierung einen regelrechten Boom. Schließlich sind die „Goldenen Zwanziger“ mit ihren bunten, ausgelassenen Festen und ihrer berühmten Freizügigkeit in die Geschichte eingegangen. Die erfolgreiche Fernsehserie Babylon Berlin sowie Hollywood-Klassiker wie Cabaret zeugen vom unsterblichen Mythos der „Glücklichen zwanziger Jahre“.

Doch die Realität war nicht unbedingt so bunt, nicht nur wegen des Fortbestehens einiger strafrechtlicher Regelungen wie des Paragrafen 175 oder des Paragrafen 183, dem vor allem trans* Menschen zum Opfer fielen. In vielen deutschen Städten wurden Treffpunkte queerer Menschen zeitweilig von der Polizei überwacht, auch Razzien waren keine Seltenheit. Ein weiteres Druckmittel bildete zum Beispiel das Gespenst des Entzugs der Alkoholausschanklizenz durch die Polizei. Andererseits schlichen sich in viele einschlägige Lokale gefährliche Erpresser und Kriminelle als Gäste ein.

Außerdem wurden schon vor 100 Jahren mehrere mondäne Etablissements, die als Treffpunkte queerer Menschen bekannt waren – darunter das legendäre Eldorado – auch von nicht-queeren Neugierigen und Tourist*innen besucht. Dass die Stammkundschaft dies bemängelt hat, wissen wir unter anderem von Friedrich Radszuweit, dem Vorsitzenden des Bundes für Menschenrecht, der 1927 einen Artikel darüber verfasste. Frauenräume wurden ebenfalls von heterosexuellen Voyeuren aufgesucht, was nicht wenige Frauen dazu veranlasste, sie nicht mehr zu frequentieren. Der Ruhm Berlins (sowie anderer Großstädte) als modernes Sündenbabel wurde somit zum Fluch, weil sich queere Menschen in einigen ihrer Räume nicht mehr wohl fühlten.

Aber auch in den eigenen Reihen waren Ausgrenzungsmechanismen hin und wieder präsent. Verwehrt wurde der Zutritt zum queeren Vereins- und Partyleben vor allem Arbeitslosen, Sexarbeiter*innen und Menschen, die durch einen unkonventionellen Geschlechtsausdruck auffielen, also beispielsweise „effeminierten“ Männern, die schon damals als „Tanten“ bezeichnet wurden. Respektabilität, also der Versuch durch heteronormatives Auftreten von der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert zu werden, war das oberste Ideal, was auch zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Bewegung führte.

Ein anonymer Autor aus Breslau schrieb 1921 in Bezug auf die dortige queere Szene, dass „in den Lokalen getanzt und getobt wie wahnsinnig“ wird und „gemeine Witze gerissen“ werden, sodass man „manchmal glaubt, die Hölle hat allen Insassen Urlaub erteilt“. Noch 1929 nannte eine in Duisburg wohnhafte Leserin der Zeitschrift „Die Freundin“ die Anwesenheit bisexueller Frauen in den lesbischen Lokalen in der Region als Hauptgrund dafür, dass diese früher oder später schließen mussten. Biphobie war also schon damals ein Problem in der Szene.

Zwischen Repression und Legalisierung: Deutsche Teilung

Entgegen der landläufigen Vorstellung waren Treffpunkte queerer Menschen nicht nur in der DDR, sondern anfangs auch in Westdeutschland von polizeilichen Überwachungen und Razzien betroffen. Trotz der Repressionen konnte sich in mehreren Städten eine kleine Szene mit einschlägigen Lokalen entwickeln und einige, die ihre Pforten in der NS-Zeit schließen mussten, nahmen den Betrieb wieder auf.

Die Liberalisierung der Strafrechtsbestimmungen für homosexuelle Handlungen 1968/1969 in beiden deutschen Staaten sowie der Aufschwung der westdeutschen Lesben- und Schwulenbewegung stellten eine wichtige Zäsur dar. In ganz Westdeutschland schossen immer mehr Räume für queere Menschen empor – Kneipen, Clubs, Cafés, Buchläden, Selbsthilfegruppen, Männersaunen etc. Davon gab es in der DDR weniger: Bis zur Wende standen sie doch im Visier des Staates, weshalb sich ostdeutsche Homo- und Bisexuelle sowie trans* Menschen häufiger als im Westen in privaten Wohnungen und Häusern oder im Rahmen kirchlicher Arbeitskreise trafen.

Mit dem Ausbruch der HIV/AIDS-Pandemie erlitt diese blühende Kultur jedoch einen herben Rückschlag. Die damit verbundene moralische Panik traf in erster Linie Menschen, aber auch Räume: Insbesondere schwule Saunen wurden in den Medien als „HIV-Hotspots“ verteufelt. Dies hatte zur Folge, dass sich viele Szenegänger*innen ins Private zurückzogen, der gesellschaftliche Druck hielt noch bis in die 1990er und sogar darüber hinaus an.

Safe(r) Spaces seit den 1990ern: Aktuelle Herausforderungen

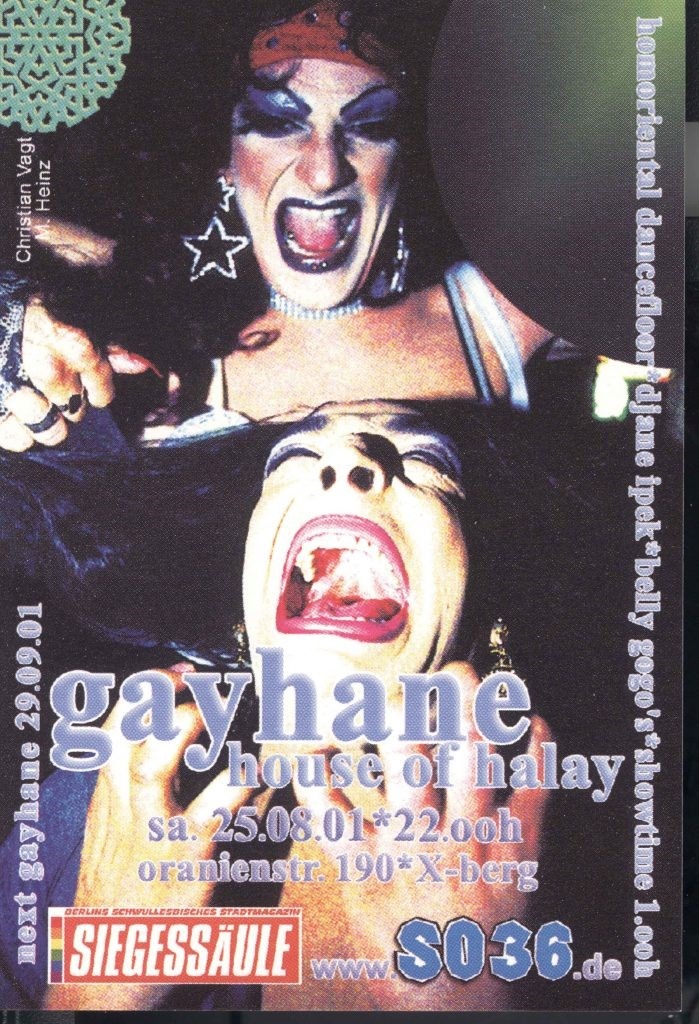

Seit der Wiedervereinigung waren die Entwicklungen in Bezug auf queere Räume überwiegend positiv. Ihre Zahl hat vielerorts zugenommen, zudem gab es bereits vor rund 30 Jahren erste Inklusionsversuche für einzelne marginalisierte Gruppen innerhalb der großen LGBTQ+ Community. So entstand Ende der 1990er in Berlin die bis heute bestehende Partyreihe „Gayhane“, die von türkischstämmigen Queers ins Leben gerufen wurde und sich vor allem an Einwanderer*innen und ihre Nachkommen richtet. Das Angebot wächst stetig mit Vernetzungsmöglichkeiten, Veranstaltungen und Partys für queere Menschen unter anderem aus dem postsowjetischen Raum, Lateinamerika und arabischen Ländern.

Der Bedarf an Safer Spaces für gezielte Gruppen – was manche als eine zu bedauernde Zerstückelung der LGBTQ+ Community bewerten würden – hat jedoch konkrete Gründe. Queers of Colour, trans*, inter* und nicht-binäre Menschen, Geflüchtete und Migrant*innen, neurodivergente Menschen und Menschen mit Behinderungen sowie Senior*innen erleben auch innerhalb der Community verschiedene Formen von Ausgrenzung und Stigmatisierung. Auch von Sexismus gegenüber Frauen sind queere Räume nicht gänzlich frei. So banal es klingen mag: Diskriminierte können auch Andere diskriminieren, und LGBTQ+ Menschen sind davon nicht ausgenommen.

Auch vor externen Gefahren bieten queere Räume keinen hundertprozentigen Schutz. Schon seit einigen Jahren häufen sich Angriffe auf LGBTQ+ Personen, ihre Treffpunkte und Zentren. Beispiel: Vor allem im letzten Jahr wurde das Schwule Museum Berlin mehrfach angegriffen, allein zwischen Februar und Juli 2023 fünfmal. Dabei wurden unter anderem Wasserbomben, Lebensmittel, ein Feuerlöscher und sogar ein Luftgewehr eingesetzt. Erst vor kurzem sind auch der „andersROOM“ und „FLENSBUNT“, Anlaufstellen für queere Menschen jeweils in Siegen und Flensburg, erneut zum Ziel eines Angriffs geworden.

Die Konsequenzen dieses Zustands – die Reproduktion von -ismen wie beispielsweise Rassismus, Transfeindlichkeit, Sexismus, Ableismus und Alterismus in der Community, das Fehlen von Schutzräumen sowie die zunehmende Gewalt gegen dieselbe – sind vielfältig. Einerseits führt es dazu, dass sich die Betroffenen immer mehr ins Private zurückziehen. Dies erschwert natürlich die essenzielle Arbeit von Empowerment und Präventionskampagnen im Bereich der sexuellen Gesundheit, da sich viele weniger trauen, die vorhandenen Angebote in Anspruch zu nehmen.

Was ist zu tun?

Bei Angriffen auf queere Menschen und Räume muss der Staat deutlich stärker in die Pflicht genommen werden. Erste symbolische Gesten wie das erstmalige Gedenken an queere Opfer des Nationalsozialismus im Deutschen Bundestag am 27. Januar 2023 sowie die vom Bundestag finanzierte Wanderausstellung „gefährdet leben. Queere Menschen 1933-1945“ sind getan, nun müssen Taten folgen. Als Menschen, die nicht nur in der NS-Zeit, sondern auch davor und danach vom Staat benachteiligt und verfolgt wurden, hat die gesamte LGBTQ+ Community das Recht, mehr Sicherheit für sich und ihre Räume einzufordern. Der Staat, der in der Vergangenheit queere Menschen diskriminiert und oft sehr brutal behandelt hat, hat nun eine besondere Verantwortung, sie und ihre Räume zu schützen.

Um Safer Spaces tatsächlich sicherer zu machen, müssen außerdem alle -ismen (weiterhin) thematisiert werden. Die eigenen Privilegien zu reflektieren ist ein erster wichtiger Schritt, aber auch hier müssen konkrete Taten folgen. Menschen aus marginalisierten Gruppen sollten mehr Repräsentation, Mitspracherecht und Gestaltungsmöglichkeiten erhalten, nicht nur in den Räumen selbst, sondern auch in Führungspositionen. Nur so können ihre Interessen, Anliegen und Perspektiven im wahrsten Sinne des Wortes vertreten werden und Safer Spaces zu wirklich inklusiven Räumen werden, die die gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln.

Barrieren müssen abgebaut werden, damit auch Menschen mit Behinderungen am Community-Leben teilhaben können. Mögliche Ansätze bieten nicht nur queere Zentren und Safer Spaces selbst: Auch Stadtverwaltungen wie zum Beispiel die Stadt Bielefeld übernehmen zunehmend Verantwortung und erarbeiten konkrete Lösungen, meist in Kooperation mit Ersteren. Ebenso muss sich die Community stärker für einen generationenübergreifenden Austausch öffnen. Queere Senior*innen sind häufiger von Einsamkeit und Armut betroffen, dafür haben sie in ihrem Leben viele Kämpfe durchgemacht und verfügen über unbezahlbare Lebenserfahrung, von der wir nur lernen können.

Fazit: Eine Lektion in Demokratie

Insgesamt muss mehr Raum im abstrakten und Räume im wortwörtlichen Sinne für Dialog geschaffen werden, in denen über Sex, sexuelle Orientierung, geschlechtliche Identität, aber auch Diskriminierungserfahrungen gesprochen werden kann. Dabei sollten wir keine Angst vor Konflikten oder heiklen Themen haben. Demokratie und die Gesellschaft im Allgemeinen leben von der – manchmal auch sehr heftigen – Diskussion, vorausgesetzt, sie wird respektvoll und gewaltfrei geführt. Safer Spaces sollen daher zu Orten wichtiger gesellschaftlicher Debatten werden.

Es ist hilfreich, Demokratie als ein Ideal zu denken, das bis auf die unterste Ebene der Gesellschaft praktiziert werden kann und soll. Gestalten wir also nicht nur die Gesellschaft demokratisch, sondern auch unsere alltägliche zwischenmenschliche Kommunikation. Das bedeutet, ein offenes Ohr für andere Erfahrungen zu haben, jeder Person Respekt entgegenzubringen und Meinungsverschiedenheiten offen austragen zu können. Safer Spaces brauchen unbedingt eine Kultur des Dialogs, die es zu stärken gilt.

Bibliografie

- Breslau, F. “Polizei, Invertierte, Selbstmörder und Gleichgültige in Breslau,” Die Freundschaft, Jg. 3, Nr. 26 (1921): S. 7.

- Dobler, Jens. Polizei und Homosexuelle in der Weimarer Republik: Zur Konstruktion des Sündenbabels. Berlin: Metropol Verlag, 2020.

- Foit, Mathias. Queer Urbanisms in Wilhelmine and Weimar Germany: Of Towns and Villages. Cham: Palgrave Macmillan, 2023.

- Kenney, Moira Rachel. Mapping Gay L.A.: The Intersection of Place and Politics. Philadelphia: Temple University Press, 2001.

- Radszuweit, Friedrich. “Das perverse Berlin,ˮ Das Freundschaftsblatt, Jg. 5, Nr. 10 (1927): S. 1–2.

- Rottmann, Andrea. Queer Lives across the Wall: Desire and Danger in Divided Berlin, 1945–1970. Toronto: University of Toronto Press, 2021.

- Schader, Heike. Virile, Vamps und wilde Veilchen: Sexualität, Begehren und Erotik in den Zeitschriften homosexueller Frauen im Berlin der 1920er Jahre. Königstein: Ulrike Helmer Verlag, 2004.

- S. S. “Dem Rheinlandmädel zur Erwiderung!” Die Freundin, Jg. 5, Nr. 23 (1929): S. 4.

- Steinle, Karl Heinz. „Lokale, Bars und Clubs.“ In: Benno Gammerl et al. (Hrsg.): Handbuch Queere Zeitgeschichten I: Räume. Bielefeld: transcript Verlag, 2023, S. 99-109.

- Tammer, Teresa. „Warme Brüder“ im Kalten Krieg. Die DDR-Schwulenbewegung und das geteilte Deutschland in den 1970er und 1980er Jahren. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2023.

- Ulrichs, Karl Heinrich. Memnon. Leipzig: 1868, S. 77–78.